|

パクセー便り#7

「ラオス国母子保健統合サービス強化プロジェクト」

へ派遣中の建野技術顧問からのお便り

|

|

|

|

パクセーはラオスで2番目に大きな街で、チャンパサック県の県庁所在地。

プロジェクトの事務所は同県保健局・母子保健課内に置かれています。

|

|

施設分娩率―その2

|

|

保健省と国立国際医療研究センター(National Center for Global Health and Medicine: NCGM)が協力して実施している「ワクチン予防可能感染症に関する横断研究」に同行して、チャンパサック県スクマ郡の2カ所のヘルスセンター及びそれらが管轄する一つの村を訪ねました。研究の目的は、ラオス全土の(1)麻疹・風疹の血清疫学、(2)予防接種を促進・阻害する社会文化的要因、(3)予防接種拡大計画(Expanded Immunization Program(EPI)と母子保健サービス統合の評価、の3点であり、特に(2)、(3)は我々のプロジェクト目的に合致するもので、南部3県の調査に協力することにしました。スクマ郡では、2カ所の村が選ばれ(多段階層化収束抽出)、調査団(調査前にトレーニングを受けた郡保健局スタッフ3人、県保健局スタッフ1名、保健省から1名、それにNCGMの蜂矢先生)は、現場に出向き、調査を行いました。調査は、50~60名収容できるお寺のお堂で、村の集会所を兼ねているところで行いました。郡保健局と村長との連携もよくできており、調査対象の全ての人の調査を行うことができました。

2つの村の一つノンデン・ヌア(Nondeng Nua)村は、スクマ郡の中心地より車で3時間以上かかり、人口約2,300人の大きな村で、ヒエング(Hieng) ヘルスセンター(対象村8カ所で、総人口は10,685人)の管轄下にあり、ヘルスセンターとは、距離的には約15キロですが、悪路で1時間弱かかりました。このヘルスセンター長の話では、昨年度(ラオス会計年度)は60件のお産があり、この地域の施設分娩率は50%位ではないかとの話でした。施設分娩が少ない理由としては、第一に道路状況をあげ、次に「信仰」を挙げていました。調査に協力した村の「助産師」(トレーニングを受けているかどうか不明)の話ですと、昨年は47件のお産に立会い、難しいケースはヘルスセンターに送ったとのことでした。

ここでは、施設分娩率が低い第一の原因として、「悪路」が挙げられていました。原始林の中の悪路で「もみくちゃ」になりながら、目指すノンデン・ヌア村に向かいました。道中、30数年前にパラグアイの移住地 の診療所(i)で、所長をやっていた2年間のことを思い出していました。環境は非常によく似ていて、雨が降ると数日間は車で移動するのは難しく、トラクターの出番となりました。現在のラオスとの違いは、ラオスでは、道路わきに電線がひかれていることと携帯電話が普及していることくらいでしょうか。診療所の管轄範囲は、約840km²(佐渡島全土とほぼ同じ)で、移住者は331家族、1,777名(1965年現在)の健康管理を目的とした移住地内唯一の施設でした。小手術、レントゲン装置、10床程度の入院施設があり、南部ラオスの小さな郡病院程度の規模でした。医師は私が一人でしたが、後半にパラグアイ人医師一人が加わりました。ナースはパラグアイで短期間の研修を受けた日系移住者子弟が5~6名、ここでも途中から日本のベテラン助産師が加わり、大きな助けとなりました。 ここでは、施設分娩率が低い第一の原因として、「悪路」が挙げられていました。原始林の中の悪路で「もみくちゃ」になりながら、目指すノンデン・ヌア村に向かいました。道中、30数年前にパラグアイの移住地 の診療所(i)で、所長をやっていた2年間のことを思い出していました。環境は非常によく似ていて、雨が降ると数日間は車で移動するのは難しく、トラクターの出番となりました。現在のラオスとの違いは、ラオスでは、道路わきに電線がひかれていることと携帯電話が普及していることくらいでしょうか。診療所の管轄範囲は、約840km²(佐渡島全土とほぼ同じ)で、移住者は331家族、1,777名(1965年現在)の健康管理を目的とした移住地内唯一の施設でした。小手術、レントゲン装置、10床程度の入院施設があり、南部ラオスの小さな郡病院程度の規模でした。医師は私が一人でしたが、後半にパラグアイ人医師一人が加わりました。ナースはパラグアイで短期間の研修を受けた日系移住者子弟が5~6名、ここでも途中から日本のベテラン助産師が加わり、大きな助けとなりました。

私の専門は、一般外科医でしたが、派遣前に移住地の診療所はお産が多いと聞いていたので、派遣直前に3ヶ月間の産科の特訓を受け、この間に結構な数の分娩を経験しました。診療所に赴任し、1、2ヶ月経っても、パラグアイ人やドイツ人移住者の分娩は数例ありましたが、移住者は皆無の状況でした。たまたま私の前任者が同じ外科医で、お産を一斉やらないと宣言していた関係で、移住者の中でのお産は、「産婆さん」が取り上げており、施設分娩率はゼロに近いものでした。そのような中で、私の長女が生まれることになり、町の、といっても100キロ以上離れたところですが、病院を訪ねてみたのですが、どうみても私の方が安全で、かつ安心できると判断し、私の勤務する診療所で私が取り上げることにし、無事生まれました。それ以来、移住者の施設分娩率は100%(往診し、診療所へ搬送する途中で分娩となったケースを含みます)。

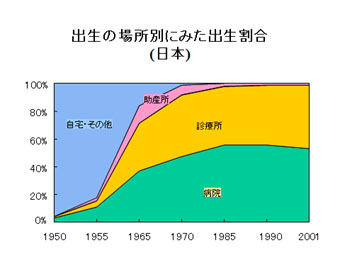

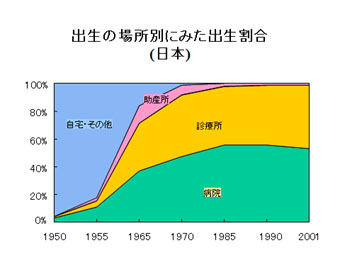

日本では、1950年代の前半までの施設分娩率は10%前後でしたが、移住者たちが日本を離れる頃は図に示したように急激に施設分娩が普及しつつある時でした。戦後の西洋的考え方、医療の西洋化(近代化)が日本の隅々まで広がっていた時代です。移住者の意識の中には、当時の一般的日本人の考え方と同様に、「病院でお産すべき」という考え方が広まっており、経済的、社会的、物理的状況さえ許せば病院でお産することは常識化していたのではないでしょうか。そこには、お産に対する文化的な背景は少なかったものと考えられます。そのような移住者たちが、設備の整った(?)「病院」があり、必要な技能を有した分娩介助者(Skilled Birth Attendant: SBA)がいる施設を選んだのは、ある意味当然だったと思われます。 日本では、1950年代の前半までの施設分娩率は10%前後でしたが、移住者たちが日本を離れる頃は図に示したように急激に施設分娩が普及しつつある時でした。戦後の西洋的考え方、医療の西洋化(近代化)が日本の隅々まで広がっていた時代です。移住者の意識の中には、当時の一般的日本人の考え方と同様に、「病院でお産すべき」という考え方が広まっており、経済的、社会的、物理的状況さえ許せば病院でお産することは常識化していたのではないでしょうか。そこには、お産に対する文化的な背景は少なかったものと考えられます。そのような移住者たちが、設備の整った(?)「病院」があり、必要な技能を有した分娩介助者(Skilled Birth Attendant: SBA)がいる施設を選んだのは、ある意味当然だったと思われます。

南部ラオスの「施設分娩率が低い」ことに戻ります。施設やSBAの配置状況は、移住地の状況とそれ程大きな差はないように思います。「信頼できるSBAがいると分かったら、ほぼ全員が施設を利用するようになった」のは、なぜでしょうか。診療所へのアクセスが難しかったのは、ラオスの村とほぼ同じものでしたし、経済的状況も、一口で言えば、「大半は貧しい」という状況でした。文化的背景としては、仏教、天理教、創価学会、キリスト教等とバラバラでしたが、宗教間のいざこざは表面上では見られていません。いずれの宗教も「病院」を否定するものではありませんでした。自治組織として、「日本人会」があり、ラオスでの郡政府と似たような役割を果たしていましたし(パラグアイ中央政府の保健政策は無いに等しいものでした)、この組織が移住者の健康問題に特別な注意を払っていたことには間違いありませんが、特に対策はやっていません。当時の私には、母子保健や公衆衛生に対する知識・経験に乏しく、数回村の人たちに衛生講和を実施した以外は特に、啓蒙活動は行っていませんが、現在、ラオス南部4県で展開されている各県、各郡の保健局がやっているようなヘルスプロモーションデー活動とは雲泥の差があるものでした。

このように見てくると、ラオスで施設分娩率が低いのは、パラグアイの移住地で私が経験したこととは異なり、南部ラオスの文化的背景の違いと地域住民の近代化(西欧化)の「遅れ」が大きな原因の一つとなっているのではないでしょうか。パクセー便り6で述べたように、我々が取り組んでいる母子保健行政能力強化と住民啓発活動が成果を挙げつつあることは間違いありませんが、このやり方だけで施設分娩率やSBA介助による分娩率を改善するには不十分な気がします。我々は、もっと南部ラオスの、地域の文化的背景、社会的背景を本格的に知るべきであり、彼らの文化と協働できる介入方法を考えるべきことを痛感しています。

(i) アルトパラナ移住地(1990年にピラポ移住地と変わる):1950年代、移住希望者が急増する日本の社会事情に応え、海外移住振興会社と海協連(JICAの前身)は、新たな移住地の開設が急務とされ、イタプア県中東部に位置するパラナ川沿岸のピラポ地区(「ピラポ」とは、グアラニー語で「ピラ」は魚、「ポ」は手を表し、入植時には、ピラポ川は魚が手掴み出来るほど多かった)に巾20km、奥行き40km、面積約85,000ha(佐渡島とほぼ同じ)の大原生林を購入し、1959年、アルトパラナ移住地と命名して造成を開始した。この直轄移住地に、1960年8月2日、第一陣移住者(26家族)が入植。1965年に第28次を迎えるまでに331家族、1,777人が日本より入植しましたが、移住地内の景気変動や開拓生活の困窮、結婚分家などによる都市部や他の移住地への転住もあり、現在の日本人会会員数239家族、1,249人が在住している(2008年5月現在)。

(建野/㈱ティーエーネットワーキング)

2014.2.12

|